こんにちは。林です。

あなたは忙しいFPですか?

それとも、ヒマなFPでしょうか?

忙しくないとしたら仕事がないということですからそれはそれで問題アリですが(苦笑)、忙しいFPというのもまた悩ましいものです。

FPは専門家業であり、情報収集も大事なタスクの一つと言えますが、ココの効率アップは大きな課題の一つでしょう。

忙しいFPが頼るべき情報収集法、情報源についてまとめてみました。

この記事を読むことで

目次

メルマガはタイムリーな情報源として役に立ちます。

また、個人発行者の場合はその個人の性格や思いが込められているので、非常に個性的なメディアでもあるのがメルマガの魅力です。

編集、校閲がほとんどされていない場合もあるので(僕も人のことは言えません…苦笑)情報は荒削りですが、速報性と情報量のバランスに優れたメディアだと僕は考えており、他のメディアとは違う役割があります。

さらに速報性を追求したいならツイッターなどを併用してもいいでしょう。ちなみに僕もTwitter(@kenhfp)でリアルタイムにお金の情報発信をしています。

メルマガの活用法はこちらの記事にまとめてありますので、本記事と一緒に活用してください。

以下、FPに役立つメルマガ以外の情報収集法、情報源についてピックアップしてみました。

FPってホント、時間が無いですよね。

僕はそのことを痛感しているので、できるだけ効率化し、時間を捻出するようにはしています。

でも僕の悪い癖で、時間が出来ると「新しいアレをやろう!」って、またなにか始めちゃうんですよね…。で、結局毎日時間いっぱいまで働くと(苦笑)働き方改革?とかなんとか法案が成立したらしいですがなんですかそれ。個人事業主には全く関係ないっすよ!

まぁ、仕事を効率化して余暇をじっくり楽しむ、というスタイルも十分可能なのでここは人それぞれかも。ってな感じの毎日ですが、それでもFPですから情報収集は欠かせません。

そんな、毎日超多忙なあなたのためには、超効率の良い情報収集術が必須になります。これがないと、必要な情報収集すらできなくなってしまいます。一時的にはなんとかなりますが、それが半年、1年、2年と長期に渡ってしまうとFPとして「埋められない差」になってしまいますからね。

では早速、見ていきましょう。

まさかとは思いますが、全部無料の情報で済まそうなんて考えていませんよね?ブログやメルマガ、ニュースサイトや動画など無料の情報は確かに便利ですし、今やなくてはならないメディアです。ですが、無料の情報の価値は玉石混交ですし無料であるがゆえに、時間をかけて編集・校閲された情報も少ないです。

そもそも、あなたは情報の価値って何だと思います?もちろん目的次第なんですが、FPにとって情報の価値というのは第一に

だと僕は思っています。

無料の情報には校閲(こうえつ。正確性を確認する作業)されず、不正確なものもたくさん紛れ込んでて、案外多くの人が間違った情報をそのまま信じてたりします。FPがこれでは、サスガにマズイですよね。

だから正確であることがまず重要です。時間がないですから、デマだったり、不正確だったりする情報は、極力最初から取り除いておきたいわけです。

それから凝縮されていることとは本質に近づける情報だったり、編集されてて短時間で理解できる使い勝手のいい情報のことです。とにかくFPには時間がありません。まぁ、FPに限らず最近のビジネスパーソンはほぼ例外なく、余裕時間なんてほとんどないはず。その限られた時間でできるだけたくさんのことや本質的な視点を得るには、こうした「凝縮された」情報が必要不可欠です。

玉石混交で凝縮されてない情報なんてネット上に腐るほどあります。むしろ「情報のあるかないか」自体は今の時代では価値にはなりません。ネットを探せば「ある」のですから。

ですが、その中から真実のみを選りすぐりさらに分かりやすく、理解しやすい形で提供することこそが今の時代の情報の価値と言えるでしょう。そうした情報にはきちんとした取材者、編集者や目利き(キュレーター)や専門家、監修者、校閲者等が必要です。

当然、これらを行うにはコストがかかりますから、価値ある情報には対価を支払う必要があります。

これが

「無料(だけ)で情報収集してはいけない」

理由です。

もちろん無料のものも必要に応じて活用すればいいですし、無料の情報全てに価値がない、と言っているわけではありません。そうではなくて、無料情報を活用するのには実は高いスキルが必要できちんとした情報収集のバックボーンがあって、初めて「玉と石」を識別できるようになるんです。

無料の情報があふれる現代だからこそ有料情報に価値があるのでしょう。有料情報だけで無料情報は使わない、というのはありかもしれませんが無料情報だけで有料情報は使わない、というのはさすがにプロとしてありえないと個人的には考えています。

ということで、僕も使っているお勧めの有料情報源をまとめますね。ただ、それほど構える必要はありません。有料とはいえ、少額だったり、他の無料メディアで代替できることもありますから。

ここでご紹介するものは秘密の情報などは特になく、利用したければ誰でも簡単に利用できて、しかも利用しやすいものばかりです。また、全部そっくり真似する必要はなく、一部でもいいですしこれ以外の有料情報を活用して頂いてもなんら問題ありません。あくまで参考として、活用くださいね。

より専門的な情報源として、例えば投資助言業を営んでいるのであれば、会社四季報ONLINEなどは恐らく有力な選択肢でしょう。不動産業ならば当然業界専門の情報源が必要になります。業者間の不動産情報ネットワークのREINS(レインズ)なんかは使ってて当然でしょう。それぞれの事情に合わせて専門的な有料情報も活用していく必要があります。

ただ、専門分野も含めてこの記事で網羅しようとなると僕の知識が追いつきませんし、ブログ記事としても煩瑣になりすぎます。ですので以下は、FPなら最低限誰でも必要だろうと思われる有料情報源についてまとめておきます。

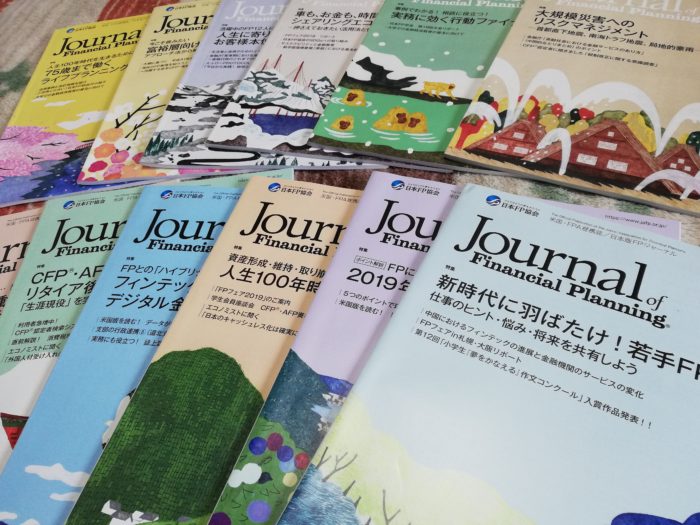

AFPやCFPなど、日本FP協会(→日本FP協会公式HP)員であればFPジャーナルは毎月受け取っていると思いますが、これも立派な有料情報源です。

放っておいても毎月届くので、当たり前すぎて見落としそうになりますが、読まずに捨てるなんてことは絶対せずに、しっかり目を通してくださいね。FPにとってはFPジャーナルがまず第一に使いやすい情報源です。

FP協会のAFP、CFPではなくFP技能士の方は、例えばきんざいのFP技能士センターに登録することで購読できる「KINZAIファイナンシャル・プラン」という雑誌もありますので、こちらも有益かと思います。

また、FP協会マイページ内で閲覧できる「FPいまどきウォッチング」は、個人的にお勧めの情報源です。

(Myページ内の情報ですのでボカしてあります)

FPに関連するトレンド情報を隔週で得られるので、これを活用しない手はないでしょう。

日本経済新聞はおすすめというか、定番中の定番でしょう。FPがこれを読まないというのはちょっと考えにくいです。

よく「新聞は偏っているからネットのほうがいい」という事を言っている人がいます。それもある意味、一理あるのですが、だからといって新聞をスルーしていいという理由にはなりません。それどころか情報発信のプロである池上彰氏や佐藤優氏などは、ネット依存の方こそ情報が偏るとはっきり指摘しているんです(かくいう僕もネットはよく使うので少々耳が痛い話ですが…)。

冒頭の話を思い出して欲しいのですが新聞には取材、編集、校閲等を経た記事が分かりやすく一覧で並んでいます。当たり前ですが、プロが書いた記事は品質も高く、忙しいビジネスマン向けに構成、編集、選別されてますので、情報収集の時間効率も極めて高いメディアなのです。選択肢から新聞を外すのは、自ら情報戦に負けに行っていると言っても過言ではないでしょう。

「新聞は偏っている」というなら、むしろ偏らないように新聞を含む多くの媒体から情報を取得すべきです。

だからこそ、偏りを一番避けるべきジャーナリストは新聞、雑誌、専門誌、書籍、ネット…と、驚異的な数の媒体をチェックするわけですよね。

例えばジャーナリストの池上彰氏は11紙とって毎日全ての新聞に目を通しているそうです。ここまでくれば、少なくとも「左右」のような偏りはなさそうですよね…11紙も読んでたらそれだけで1日が終わりそうですが、情報収集効率の高い新聞だからこそできるワザなんですよね。

ただ、我々FPはジャーナリストではありません。ですのでさすがに11紙取る必要は無いと思いますが、一定の客観性を保つために最低2紙には目を通したほうがいいと個人的に思います。複数紙となるとコストが気になりますが、これも電子版を活用すれば実はかなりコストを抑えることができるのです。(あとでお話します)

本当に、いい世の中になったものです。

日経新聞の特長としてEvernoteと連携できる点があります。気になった記事はワンタップでEvernoteに保存でき、いつでも簡単に利用できます。よくある「一部だけ保存」とかケチなことはなく画像や図表を含む記事全文をしっかり保存できるんですよ。

「あれ何だったかな?」とあとで自分で見返すためでもいいし、あるいはお客様に「こんな参考になる記事がありますよ」と提示するためでもいいし、とにかく便利に利用できます。僕もEvernote内に「記事ストック」という分類を作ってそこに気になる記事はどんどん放り込んでいます。あとは検索すればすぐ出てきますから便利なことこの上ありません。

こういう引き出しがあるのと無いのとではやっぱり差がついていきますよね…

なお、日経新聞の購読は電子版でもそこそこ値が張ります。自分ひとりのためだけに購読するのは気が引ける、ということであれば、楽天証券(→楽天証券口座開設)内で読める「日経テレコン」がお勧め。

正規版のような利便性はありませんが、有料版と同じ記事が配信されてますので、とりあえずコストを抑えたい場合に使えます。

新聞でもう1紙、となれば朝日も読売ももちろんいいのですが、FPなら毎日新聞の電子版「デジタル毎日」をお勧めします。

本当は全国紙の中から2紙以上が理想だそうですが、僕らはFPですのでそこまでする必要は無いと思います。その分、日経新聞と組み合わせて金融・経済に軸足を置けばいいでしょう。新聞には主義主張がありますから、毎日新聞が肌に合わないということであれば日経新聞+他の全国紙でも構わないと思います。

参考までに保守系の全国紙は

リベラル系の全国紙は

だそうです。

ただFP業として新聞を購読する場合はご自身の主義主張で選択するのではなく、業務を進めていく上で必要な情報を効率よく得る、と割り切ったほうがいいでしょう。このように日経だけだとさすがに偏ってしまいますので、日経以外の全国紙が最低1紙、あればベストです。

僕がデジタル毎日をお勧めする理由がもう一つあってウォール・ストリート・ジャーナル(WSJ)日本語版が読めるから。WSJを知らないFPはいないと思いますが、世界的にもトップクラスの影響力を持つ経済専門の日刊紙です。毎日のニュースで流れるダウ平均でお馴染みのダウ・ジョーンズ社が元々の親会社と言えばピンと来ますか?WSJと同様の日本の新聞社が日本経済新聞社と言えば分かりやすいかもしれません。

このWSJのWEB版がデジタル毎日の、しかもスタンダードプランで読めてしまうというのは驚き以外の何ものでもありません。スタンダードプランって、月額たったの980円+税ですよ?これだけの情報にアクセスできて、この値段は安すぎますよね…。

デジタル毎日の申し込みは先に毎日IDに登録する必要があります。登録後、プランを選択して申し込みするだけでその日から全記事読めるようになります。

毎日新聞のtipsですが、メールでニュースのヘッドラインを受け取りたい場合はマイページから設定しないといけません。(設定しなければ、メールは届かないというある意味親切設計)

方法は簡単で、ログインしてマイページを開き、「通知設定」タブを開いて受信したいものを「Yes」にするだけでOKです。

僕は最初この設定を知らず、ちょっと不便な思いをしましたのであわせて掲載しておきますね。

デジタル毎日のスタンダードまたはプレミアムプランに申し込むと、もれなくウォール・ストリート・ジャーナル(WSJ)のWEB版有料記事も読めるようになります。こんな大盤振る舞いで大丈夫ですか?と逆にこちらが心配になってしまうほど。

スタンダードプランなら月額980円+税なのでこの値段でWSJ「も」読めるならむしろ読まなきゃ損です。読む時間がなかなか取れない人は毎日ヘッドラインだけをチェックし、読みたい記事があれば後でスマホで読める環境を作りましょう。

日経新聞とWSJは方向性が似ているのでそこまでする必要は無いのでは?と思うかもしれません。ですが、例えば同じ話題について日経新聞とWSJの記事を読むと、視点の違いにより結論の方向性が異なることがあります。世界的に話題になっている事柄を日本と米国の2つの視点で眺めるのはいい勉強になりますよ。このように視点の違う記事を読むことで同じ問題を複眼的に見る目を養うことが出来るんです。

これって、FPとして、コンサルタントとして重要なスキルのはずです。

というのも、お客さんの考え方は千差万別、十人十色です。それぞれのお客様の主張にしっかり耳を傾け、自分の主義主張を押し付けるのではなくお客様の悩みを解決するアドバイスをするのがFPの仕事ですよね。それなのに、一つの問題に一つの視座しかなかったらやっぱりアドバイスのバリエーションも偏ってしまいます。

ですので、普段からいろんな意見に触れておくというのはFPとして大切な仕事だと思います。

dマガジンもお勧めの情報源です。

dマガジンとは月額400円+税で200誌以上の雑誌が読み放題になるサービスで、名前から分かる通りドコモが提供しています。といって別にドコモユーザーである必要はなく誰でも契約して使えます。(僕もドコモユーザーではないです)

ただし雑誌内の全ての記事が読めるわけではなく、一部dマガジンでは読めない記事もあります。とはいえ、主要な記事は読めることが多いので、まずはdマガジンでチェックするのがお勧めです。こうなってくると、たくさんの雑誌から興味のある1記事だけ拾い読みなんてことが気楽にできますよね。

正直、この料金なら1ヶ月に2、3記事でも読めば軽く元は取れると考えていいでしょう。だって雑誌一つ買うのに、普通400円以上はかかりますから。

雑誌記事も、編集や校閲は受けていますが、新聞や書籍ほどではなく、際どい記事もあるというのが一般的な認識でしょう。新聞よりも(大衆受けする?)面白い情報を、書籍よりも新鮮な情報を届けるのが、雑誌の役目かなと思います。

週刊誌ではよく「スクープ」記事が掲載されますが、どこまで裏を取っているかはご自身でも十分確認してから利用してくださいね。とはいえ、情報鮮度が高いのも事実ですから、ネット・新聞と書籍の中間ぐらいの位置づけで活用すればいいかと思いますし、そもそもネット上の無料の情報源に比べれば格段に信頼性は高いと言えます。

ちなみにdマガジンの中でFPにとって特に価値がありそうな雑誌は

などの経済誌でしょう。

それ以外の週刊誌や月刊誌でもマネー関連の特集がされていることが多いですので、最低限、毎週表紙をチェックすることをお勧めします。あとはあなたの顧客層が読みそうな雑誌はチェックしておくといいでしょう。

例えば経営者の顧客が多いなら「PRESIDENT」などの雑誌にもざっと目を通しておけば、お客様との話も弾みますよ。(たぶん。笑)

この金額ですから、契約しようかどうかなど悩む時間の方がもったいないです。さっさと契約して試してみるという使い方がお勧めです。

なお、他にもビューンやKindle Unlimitedなど定額で雑誌が読めるサービスはありますので、目的に応じてお気に入りのサービスをチョイスしてください。個人的には、迷ったらとりあえずdマガジンでいいと思っています。

もう一つ、僕が利用している有料情報源としてジャパンナレッジ(JK)をご紹介しておきます。

サイトを見てもらえれば分かりますが辞書、辞典・事典を中心としたデータベース検索サービスです。具体的には収録コンテンツ一覧をご覧いただきたいのですが

などなど、FPや情報発信者に役立ちそうな情報源がこれでもかというぐらい詰め込まれています。

実際に使ってみるとスグ分かりますが、全てのコンテンツから横断検索できるのでこれがめちゃくちゃ便利なんですよ!

例えば2018年から施行されたGDPR(一般データ保護規則)に関する基礎知識をJKで調べてみると、デジタル大辞泉、イミダス2018、週刊エコノミスト2017/18号の3つのコンテンツから4記事がヒットしました。

これらの記事を比較してみたところ、デジタル大辞泉は非常に簡潔な説明で素人でも分かりやすく、逆に週間エコノミストの記事は弁護士の寄稿記事でこちらはGDPRをより深く理解するのに役立ちます。

おかげで、たった3分ほどでGDPRの概略を正確に理解することが出来て、ブログ記事の執筆に役立てる事ができました。こうした信頼性の高いコンテツを「ほぼ一瞬で」手に入れられるのはそれこそFPが望む環境ではないでしょうか。

例えばこれがネット検索なら10倍の30分かけてやっと同じ知識レベルぐらいに到達するかもしれませんが、それでもまだ情報の正確性に自信が持てません。

安物買いの銭失い(時間失い)とはまさにこのことでしょう。おかげで僕は、基本的な事はググる前にまずJKで調べるようになったぐらいです。それぐらい、JKは便利なんです。

JKで正確な基礎知識を付けておき、その上でググって正誤を判断しながらより仔細な情報を得るという使い方が理想ですね。

JKは普段利用にも十分役立ちますが、直接的に役立つのがブログや雑誌、書籍の執筆(の校閲)です。特に雑誌や書籍の執筆では正確に書かれていることが最低条件になります。FPなのに、ウソ言っちゃだめですよね。編集部にも校閲者がいますがまず自分で正確な知識を持って書く。これがとても大切です。

ブログはまぁ、そこまで気負う必要は無いかもしれませんが、それでも正確であるに越したことはありません。しかも校閲者がいませんから正確性の責任は全部あなた自身にあります。そんなとき、JKが手元にあれば非常に役に立ちますし、なにより心強いです。

「Wikiペディアで良いんじゃない?」

といわれるかもしれませんが例えば何か誤りを指摘されたときに「Wikiペディアに載ってました」って言い訳にならないですよね。

これが「デジタル大辞泉に載ってました」であれば説得力が全然違います。長い目で見れば、それが読者の信頼を勝ち取り集客力の向上にも繋がるわけです。

一つJKに難点があるとすれば情報量はさすがにWEBに劣ります。なので、まずJKで検索してみてヒットしなければWEB検索でWikiなどを見てといった活用法がおすすめですね。

まぁ、知識欲を満たすにもピッタリですので(笑)ぜひ検討してみてください。月額料金もそれほど高くなく全くリーズナブルだと感じますね。

なお、事典横断検索は無料のコトバンクでもある程度可能です。

とりあえず事典検索ってどんなものかな?という方はコトバンクを利用してみてください。コトバンクでニーズを満たせるなら、無理にJKに契約する必要はありません。

これを挙げるかどうか迷いましたが、資料編がよく出来ていますのでご紹介しておきますね。

結論から言うと、コンテンツは素晴らしいです。一覧性が高く、当然信頼性も高いです。一家に一冊(?)必携の手帳と言えます。

ですが、電子版の要である検索性に課題がありまだまだ改善の余地があるんですよ…トホホ。

2019年からFP手帳電子版は「FP手帳資料編アプリ」に統合され、FP手帳の有無に関係なく月額課金となりました(無料で一部閲覧可能)。2019年11月時点で月額350円(税込)です。毎年2,000円で購入するFP手帳と、月額350円(年額4,200円)のFP手帳アプリのどちらが得かですが、微妙ですね。

確かにアプリは記事の検索ができますし、随時後進もされます。また簡単なシミュレーションもできるので手帳よりも機能的に優れていますね。一方で個人のスマホに結びつくことが多いと思うので、手帳のように事務所内で使い回す、といったことが難しくなります。

一長一短なので、ご自身の業務スタイルに合わせて選択したらいいでしょう。

正直にいうと、dマガジンとほぼ同額でこの情報量では、ちょっと割高感が否めません。個人的には、使用頻度はそれほど高くないので、FP手帳で十分かな、と思いました。

まぁ、FP手帳の方は値段も安いですのでとりあえず持っておいて損はありませんね。1年で2,000円ちょっとの投資なら迷わずやってOKでしょう。

FP手帳電子版の詳細についてはこちらにレビュー記事がありますのでよかったら参考にしてください。

上記は僕が実際に使っている有料情報源で、どんなFPにも役立つと思います。

いきなり全部を契約するのは気後れするかもしれませんので、できる範囲で始めればいいと思います。とはいえ全部購読しても月7,600円程度で仕事に役立つ情報源としてはリーズナブルだと思います。

どんなサービスだって、最低限これぐらいのコストはかかりますし購読料年間92,000円ですからコンサルを1、2件追加でもらえたらそれで十分ペイしますよね。また、こうした「基礎知識」はコンサルタントとしての基礎力向上にも大変役立ちます。

ご自身の基礎力が向上するわけですから仮に即座に売上に結びつかなくとも、自己投資だと考えても長い目でやっておけば損はないですよ。

万一…これだけのコストが負担に感じるようであれば、まずは集客を頑張って売上を上げるべきでしょう。

FPのネット集客方法は以下のメルマガでお話してますので、ぜひ学んでくださいね。

FIREブームの原典「お金か人生か」が暴く「現代の病」とは

外貨建て保険に逆風?金融庁が新たな共通KPIを導入。その中身とは!?

【セキュリティ対策】恐怖!アカウントが勝手に作成された!?対処法と心構えについてシェアします

LIFE SHIFT2 から学ぶ、先の見えない時代のFPの役割とは

知識を積み上げる!年末年始に読み込みたい、お勧め厳選3冊!

「配当節税二重取り」の穴が防がれる?令和4年税制改正大綱で判明。さらなる対策とは?

FPも顧客をお金もちにする?「行動経済学入門」カンタンレビュー

70年代に逆戻り?日本はもう先進国とは言いにくい。個人はどう対策すべき?

【勉強家必見】点から面への読書に進化する方法!「鈍器本」独学大全の魅力と、技法のご紹介

【初心者向け】FPにとってのネットメディアの役割を図解で説明

コメントフォーム